いま評判の英語コーチングスクールとは?比較してわかった英語コーチングで効果が出る人、出ない人

「流行の英語コーチングスクールなら、今度こそ英語習得できそうかも!」

と興味があっても、

英語コーチングって、そもそもどんな感じなの?

英語コーチングがたくさんありすぎてどうやって選んだらいいか、わからない

高いお金を払って英語コーチングを受ける価値があるの?

と思っていませんか?

英語コーチングスクールを比較して、特長を理解したいですね。

あなたの英語学習の目的と合わないスクールでは、コーチングの効果が出ません。

このブログでは

英語コーチングスクールについて比較しながら、スクールの特長をお伝えします。

コーチ・コンサルタントがついてくれるメリット・デメリットを知って、あなたに合った方法で目的を達成できる、あなたにピッタリのスクールを選びましょう。

英語コーチングとは?

そもそも「コーチング」とは、指導や支援の形態のこと。

ウィキペディアでは、

1.運動・勉強・技術などの指導をすること

2.促進的アプローチ、指導的アプローチで、クライアントの学習や成長、変化を促し、相手の潜在能力を解放させ、最大限に力を発揮させること目指す能力開発法・育成方法論、クライアントを支援するための相談(コンサルテーション)の一形態。

と少しむずかしく書いてありますが、世界的に決まった定義はまだないそうです。

ですから、英語コーチングというのも決まった形がありません。

だいたいで言えば、

「英語コーチングスクールとは、学習者に専任コーチまたはコンサルタント(名称は各スクールばらばら)がついて、学習方法やメンタルのサポートをする英語スクールのこと」

と言えるでしょう。

それぞれの英語コーチングスクールで、コーチング内容がバラバラというのが良い点でもあり、面倒な点でもあります。

良い点は、あなたに合った方法のスクールを選べること。

面倒な点は、ひとつひとつよく調べて、あなたに合うスクールを選ばなければならないこと。

もし、間違って合わないスクールを選んだとしたら、

・英語学習が進まない

・また挫折してしまう

かもしれません。

さらに、英語コーチングスクールは、大体総額30万~60万円。多いところでは100万円超のスクールもあります。高額費用がかかるので、お財布にもとてもつらい結果になりかねません。

慎重に選びたいところです。

「英語コーチングスクール〇選」って検索すればでてくるけれど、多すぎて選べません!という方へ スクール選びのチェックポイント8つ

ネットで「英語コーチング」と検索すれば、「英語コーチングスクール〇選」という記事がたくさん出てきます。

いろいろ読んでいるうちに、どれが本当のことを書いているのかわからなくなったりしませんか。

読めば読むほど決められなくなって、時間ばかりが過ぎていく……。

なんてこともあるでしょう。

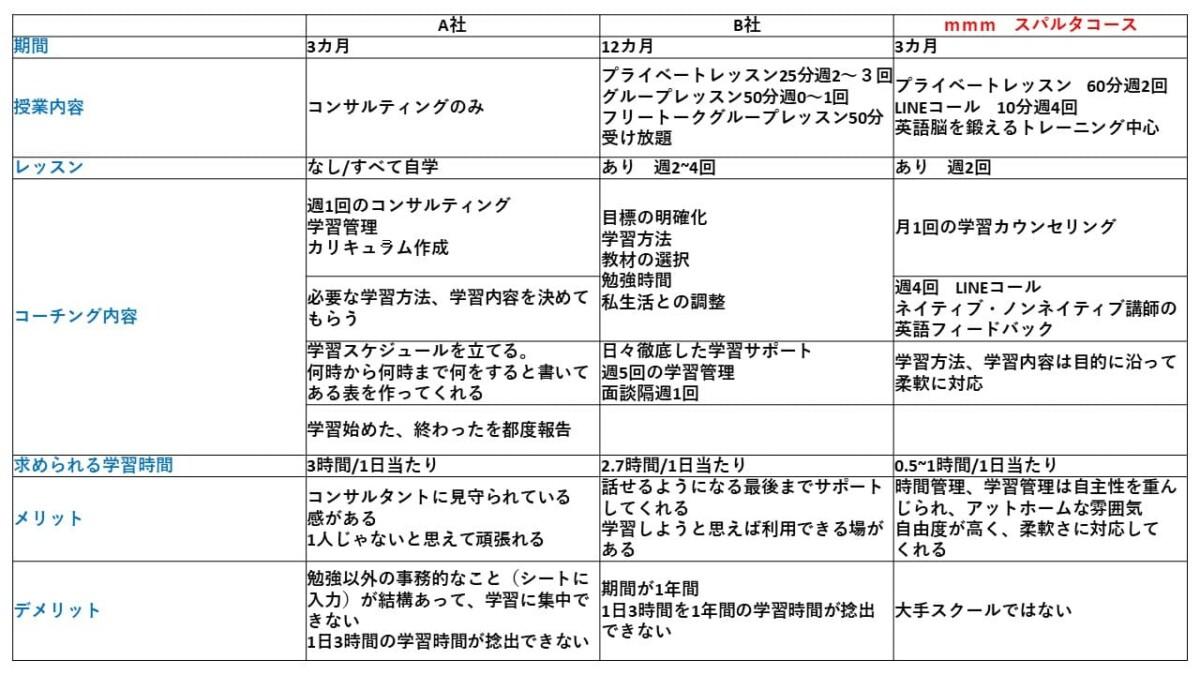

ここでは、3つのコーチングスタイルの英語スクールを比較します(下記表をご参照ください)。どんなところに注目すればよいのかという点に絞って進めますね。

大手英語コーチングスクール2社と当社mmmのスパルタコースを比較してます。

当社mmmスパルタコースは、カウンセラーによる英語学習相談がありますので、比較対象として載せております。

比較表をチェックする前に、明確にしておくことが3つのこと

比較表を見る前に、次の3つのことを確認してみて下さい。

- 英語学習の目的

- あなたの特性

- あなたの過去の英語学習状況

英語学習の目的は、話せるようになるのか、資格試験合格か?

あなたの特性は、厳しく管理してもらった方が楽か、自主性を大切にしているか?

過去の英語学習状況は、単語や文法などのインプットが必要か、ある程度学習してきたか?

究極の2択をお示ししましたが、あなたご自身はいかがですか?

英語学習の目的が「話せるようになること」でしたら、話す量が多いレッスンを選びましょう。

あなたの特性が、厳しく引っ張っていってもらいたい方でしたら、管理体制が整ったコーチ・コンサルタントのスタイルがぴったりです。

過去の英語学習状況が高いレベルでしたら、英語レッスンがなくても自学することに抵抗がないでしょう。

あなた自身のことが明確になったら、次はスクールのホームページで確認することです。

比較表を見てみましょう。

英語コーチングスクール選びの8つのポイント

まず、チェックするのは、期間です。

3ヶ月で目標達成しなければならないのか、1年の時間があるのかで、スクールを絞ることができます。

次に、レッスンがあるのかどうか、という点です。

英語コーチングスクールの中には、学習方法の指導だけ、学習方法と時間管理だけというスタイルのスクールもあります。

3つめは、レッスンの内容です。

文法などのレッスンなのか、英会話のレッスンが中心なのか、確認する必要があります。あなたの英語学習の目的に大きく関わる項目です。ここを見誤ると学習の満足度が大きく下がってしまいます、せっかく英語スクールに通っても、効果が出ない方は、このズレが原因であることが多いので要注意です。

4つ目は穴場なのですが、一日に求められる自学時間です。

1日あたり3時間の自学時間が必要なスクールもあります。説明を読んだり聞いたりすると、「確かにそのくらいしなくちゃ目標達成できないかも」と思うかもしれません。けれど、一旦冷静になって、今の生活から3時間捻出できるか、よく検討してみてください。宿題をやり切れず、結局挫折したという話もよく聞きます。

最後に、費用の確認です。

自分の希望通りの学習スタイルや学習方法を決めてから、費用をみて、決定することをおすすめします。

やりたいと思うことを先にするほうが、よりぴったりのスクール選びができるからです。

まとめると

英語コーチングスクール選びの8つのポイントは

【あなた自身のこと】

1.英語学習の目的

2.あなたの特性

3.過去の英語学習状況

【スクールのホームページで確認すること】

4.学習期間

5.レッスンの有無

6.レッスン内容

7.自学時間(宿題時間)

8.費用

あなたにピッタリの英語コーチングスクールを選ぶために、ぜひ参考になさってくださいね。

名古屋でおすすめ・短期間で英語を話せる上達保証付き英会話スクール

当社mmmのスパルタ英会話コースは、

「受講生さんが英語を話せるようになるには?」

と試行錯誤した結果、誕生したコースです。

一部ではライトなコーチング系英会話スクールと評価をいただいています。

コーチングとしてコースを作っていないので、学習内容や学習時間までガチガチに設計することは一切ありません。

明るくてアットホーム

だけど

勉強はスパルタ

がモットー!楽しい気持ちがなければ、学習をがんばれないですから!

自由と柔軟性があり、自主性を重んじています。自律するほうが合っている方におすすめです。

学習したかどうか、宿題をしたかどうか、の報告をしなくていいの?

と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

宿題は、次のレッスンの始めにチェックします。レッスンは英会話で話すトレーニングばかり、そのとき英語の話す音声で、宿題にどれくらい取り組んだか、はっきりわかります。だから、やったかどうかメールを送ってくれなくてもいいんですよ!

宿題をやったかどうかメールをいただく代わりに、スクールからほぼ毎日フィードバックメールをお送りします。

LINEコールといって、ほぼ毎日突然LINEにmmmの外国人スタッフから電話をおかけします。これも、英会話のトレーニングの一環です。

そして、そのLINEコールでの話しに対して、毎度フィードバックが来ます。

どんなフィードバックかというと、

☆Great job asking questions today! Your interjections (ie., wow! Really?) are sounding more natural too so keep up the good work! Tenses are a little difficult, especially past and future tenses so please review the vocabulary from today’s call and practice.

New words/phrases:

– when I was a child…

– I used to (ex. When I was a child, I used to ice skate.)

– take/took (ex: my father took me to many castles when I was a child.)

☆Really good at asking questions and talking about a range of topics. Tone is also conversational and appropriate. Just keep up the good work.

☆Really good at asking questions and talking about a range of topics. Tone is also conversational and appropriate. Just keep up the good work.

あまりに言う事がないくらい良い場合は

Very good all round. Your conversation was very natural.

短いフィードバックということもあります。

「英語で話したことに対して、毎日都度アドバイスがもらえると、すぐ修正できるし、やる気になる!」と評判なんです。

mmmのスパルタ英会話コースは、

英語を話すレッスン・トレーニング時間がたっぷりあります。

いくら学習方法を知っても英語をしゃべれるようにはなりません。まずは英語を話さないと!

英語を話せるようになりたい!

という願いを叶えたい方にはぴったりなスクールでしょう!

英語コーチングスクールの比較と選び方をお伝えしてきました。

いかがだったでしょうか?

もう一度、改めてあなたが英語学習をする目的を確認するところから、第一歩はじめませんか?

あなたが英語で人生を拓いていくことを応援しています!

〈まとめ〉

1.英語コーチングスクールは、各スクール内容はバラバラ。自分でしっかり調べよう!

2.あなたにピッタリの英語コーチングスクールを選ぶには、自分自身のこと3つ、スクールのホームページ5つのチェックポイントに注目しよう!

3.英語を話せるようになりたい!と願うあなたは、英語を話すレッスン・トレーニングの多い英会話スクールを選びましょう!

mmm英会話スクールのLINEでは、英語を話すために必要なヒント満載の情報を配信しています!こちらからLINE登録してくださいね!